今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。在這場偉大斗爭中,三明作為福建抗戰戰略大后方,以深厚的歷史文化底蘊和頑強的軍民團結抗戰精神,書寫了濃墨重彩的篇章。 近年來,三明市立足豐富的抗戰文化資源優勢,切實把抗戰文化保護好、利用好、傳承好,積極弘揚偉大抗戰精神,著力凝聚推動經濟社會高質量發展的強大力量。 01 銘記歷史 追憶烽火歲月 三明,群山環抱,閩江上游沙溪自北向南蜿蜒而過。因其獨特的地理區位和紅色根基,成為了東南抗戰的戰略支點。 1938年5月,國難當頭、民族危亡之際,福建省會內遷三明永安。在中國共產黨倡導的抗日民族統一戰線的旗幟下,一大批著名作家、愛國進步人士、熱血青年和一些身份隱蔽的共產黨員云集永安,組成一支頗具規模的文化大軍。他們以筆墨為槍、以音符為刃,開展了聲勢浩大的抗日救亡活動。

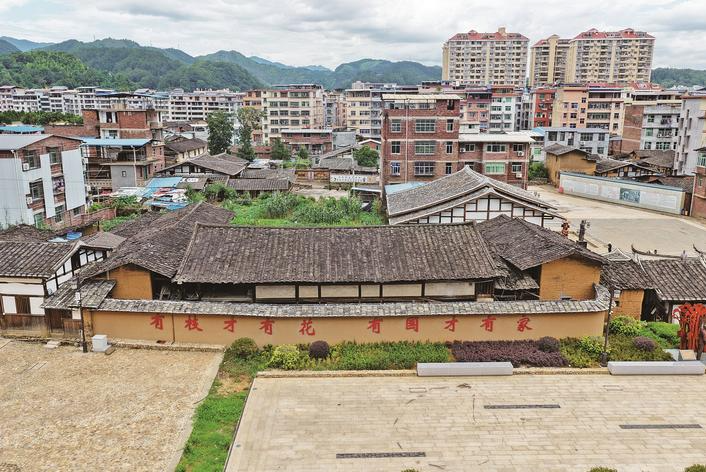

位于永安市霞鶴村的抗戰文化出版主題園 抗戰期間,永安匯聚了東南出版社等近40家出版社、近20家印刷所,誕生了《改進》《現代青年》等百余種抗日刊物,將抗日救亡的火種播撒四方;國立福建音專的師生們創作《永安之夜》《抗戰的旗影在飄》等歌曲,用旋律點燃愛國熱情;“臺灣省臨時政府”籌備處在復興堡成立,籌劃開展了一系列抗日復臺活動…… 永安不僅是東南抗戰文化名城,也是北上抗日宣言發布地、北上抗日先遣隊集結出發地。在小陶鎮曾經流傳著這樣一首歌謠:“紅軍抗日鐵拳,反帝先鋒隊,中國,我們誓死要反侵略,我們全部對日作戰去,自由蘇維埃的新中國。”

紅軍北上抗日先遣隊公園陳列展廳 1934年7月15日,北上抗日先遣隊與護送的紅9軍團先頭部隊在小陶集結會師。同日,《中國工農紅軍北上抗日宣言》發布,隊伍背負著160萬份,一張張長56厘米、寬20厘米的油棉紙印的宣言,從小陶正式出發。小陶也被稱為“北上抗日宣言的發布地”“紅軍北上抗日的亮劍之地”。 抗戰時期,三明市各地軍民積極投入抗日救亡運動,組建各種抗日宣傳團體和救護團體,為民族生存和解放作出積極貢獻。 在沙縣,省立醫學專科學校、省軍管區、省立科學館、省立圖書館、省立體育場、閩侯師范等內遷于此,6000多名群眾應征入伍,成為福建抗戰后方重鎮和軍役中心;在大田,集美職校師生與大田人民并肩作戰、艱苦奮斗,“森林課堂”堅持辦學,高級水產航海職校成為抗戰期間全國唯一未停招的航海學校。在尤溪,第52師4700余名官兵趕赴淞滬會戰抗日前線,4300余人在敵人飛機重炮轟炸之下犧牲殉國;在三元,省立福州初級中學師生讀書救國,排練了以抗戰救國為主題的閩劇《血淚》,180余名學生奔赴前線;在寧化、清流、將樂等地,人民群眾積極支持紅軍北上抗日,建立各種抗日救亡組織,募集物資支援前線…… 02 保護為先 守護抗戰遺跡 “光復臺灣,振興中華”,在永安市燕西街道文龍村中,一副對聯懸掛于一座清代土堡建筑大門口兩側,引人注目。

復興堡 這座土堡,便是中國國民黨中央直屬臺灣省黨部(簡稱“國民黨臺灣黨部”)舊址,取名“復興堡”,寓意“光復臺灣,振興中華”。抗戰期間,國民黨臺灣黨部遷至此地,開展了一系列抗日救亡、光復臺灣的工作。 近年來,三明市全力保護留存的抗戰歷史文物遺跡,修繕現有的抗戰遺址群,保持原貌,修舊如舊。修繕后的復興堡重現昔日光彩,與周邊的抗戰遺址一起成為抗戰紀念館、抗戰文化研究中心、抗戰文化愛國主義教育基地。 2013年,復興堡作為永安“抗戰舊址群”的文物之一,被列入第七批國家級重點文物保護單位,并被列入第二批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。眼下,永安吉山抗戰文化公園項目建設正如火如荼開展,項目涵蓋整體修繕、旅游基礎設施配套、文化設施打造等多項建設內容,羊棗事跡展覽館、國立福建音專校史館建設和展陳內容布置、土堡修繕及布展等建設項目均已完工。 而在大田縣,“第二集美學村”舊址原有校舍43座,現存28座。為進一步保護和利用好文化遺址,大田“第二集美學村”保護與開發工作指揮部本著修舊如舊、高度還原的原則,保護修繕了一批舊校舍,完成南入口、誠毅廣場、嘉庚廣場、文化驛站等項目建設,讓“第二集美學村”煥發新風采。

大田“第二集美學村”舊址 “看到當地對抗戰遺址的保護如此用心,我非常感動。”臺灣游客王女士深有感觸地說。6月18日,120多名臺灣游客來到大田“第二集美學村”參觀,高度還原的歷史風貌,引得大家贊嘆連連。 2020年以來,大田“第二集美學村”舊址先后被列入第三批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄和第五批省級歷史文化街區、第六批省級愛國主義教育基地、第二批省級華僑文化交流基地。 銘記歷史,攜手傳承。為了更好地傳承抗戰精神,三明借助滬明對口合作東風,推動上海復旦大學望道研究院、上海音樂學院、上海同濟城市規劃設計研究院等積極參與永安抗戰文化數字化項目、紅色音樂實踐基地共建、大田“第二集美學村”建設等,更好地保存抗戰文化遺址遺存及抗戰記憶。 03 賡續薪火 傳承抗戰精神 抗戰精神跨越時空,激蕩人心。 8月27日,三明市藝術館三樓演播廳內掌聲雷動,“抗戰烽火 圓夢中華”情景短劇展演在此舉行,9部主題鮮明、富有特色的短劇作品融入“烽火歲月·山河不屈”“精神豐碑?永恒銘記”“奮進征程?逐夢復興”三個篇章,串聯起抗戰英雄壯舉與跨時空精神傳承。

三明市“抗戰烽火 圓夢中華”情景短劇展演 值得一提的是,120余名參演者均為市、縣機關黨員干部及家屬,年齡跨度從6歲到70歲,無一位專業演員。大家主動利用業余時間,懷著滿腔熱情投入排練與演出,在沉浸式參與中重溫抗戰歷史,更用實際行動傳承抗戰精神。 “先輩護山河、傳信念的故事讓我震撼,我會賡續紅色血脈,傳承抗戰精神,立足崗位守護三明綠水青山。”三明市自然資源局干部徐玉潔觀看展演后深受觸動,表示將從歷史中汲取奮進力量,把愛國情、強國志轉化為投身三明高質量發展的實際行動,讓先輩精神在新時代新征程中持續煥發新的光芒。 傳承是保護的延續。三明市用心用情用力保護好、傳承好、利用好抗戰文化遺址遺存,推動抗戰精神學習宣傳進學校、進社區、進機關等,引導廣大群眾特別是青少年厚植家國情懷、傳承抗戰精神。 植被茂密的大田縣仙亭山,是當地群眾休閑鍛煉的好場所。80多年前,這里是集美職校師生躲避日寇轟炸時的教學地點。 頭頂敵機呼嘯,爆炸聲震耳欲聾,樹影婆娑間,瑯瑯書聲再次響起……當年“森林課堂”里的尋常一幕,正是大田“第二集美學村”在抗戰烽火中創造教育奇跡的縮影。 時空交錯遙相望,抗戰精神永流傳。今年5月,三明市大中小學思政課教師集體備課活動在大田“第二集美學村”舉行,師生們來到“森林課堂”舊址,重溫當年集美學子不畏艱苦、學習報國的家國情懷。 如今,“第二集美學村”已經成為三明市大中小學校和集美大學重要的“大思政”課堂和開展社會實踐、志愿服務的目的地,一批批師生走進辦學舊址、重返“森林課堂”,在沉浸式體驗中感悟歷史溫度,賡續精神血脈。 讓文物史料說話,是守護抗戰記憶的根本途徑。 9月1日,“烽火歲月中的沙縣——中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年專題展”在沙縣區博物館開展。展覽精選抗戰勝利紀念章、省立沙縣師范學校校徽、保訓學校書籍、省立醫院專科學校課本等145件展品,反映了當時沙縣人民與內遷志士共赴國難、奮勇抗爭的精神風貌。 在三明市博物館,市委黨史和地方志研究室、市文旅局聯合舉辦“三明抗戰記憶:文物里的烽火歲月”專題展,圍繞“鐵血征程——北上抗日先遣隊足跡”“文心戰鼓——東南抗戰文化名城”“弦歌不輟——烽火中的教育堡壘”三個主題,以圖文結合方式,全景式展現三明市省級以上抗戰類文物保護單位。 而在馬洪中央紅軍標語博物館,“紅軍是抗日反帝的軍隊”“反對日本帝國主義侵略福建”等鮮明的紅軍抗日標語與珍貴的歷史資料,吸引數以萬計的黨員干部、青少年來此接受思想政治教育。 大量抗戰時期文物、照片吸引著市民游客自發前往觀看。“這段烽火歲月就發生在我們生活的這片土地上,無數先輩為此付出了鮮血和生命。雖然相隔80多年,走近這段歷史,依然感覺很震撼。我們要繼承先輩之志,把家鄉建設好。”觀展市民陳春燕說。 硝煙散盡,精神永存。烽火淬煉的抗戰精神和革命基因,不斷催生三明城鄉發展活力。如今,三明正錨定“四個突破”目標,持續深化拓展“三爭”行動,深入推動“四領一促”工作,為奮力建設革命老區高質量發展示范區書寫更加燦爛的篇章。 |

- 分享到:

2、本網未注明“來源:三元新聞網”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“來源:三元新聞網”,本網將依法追究責任。如對文章內容有疑議,請及時與我們聯系。

- 主管單位:中共三元區委宣傳部 地址:三元區政府大樓宣傳部

- 熱線:0598-8220165 投稿郵箱:syxww8393106@163.com

- 互聯網新聞信息服務許可證 閩ICP備2023011923號-1 編號:35120210045

- 互聯網新聞信息服務許可證編號:35120210045 中文域名:三明市三元區融媒體中心.公益

- 全國互聯網違法信息舉報電話:12377 舉報網址:http://www.12377.cn

人大之窗

人大之窗 委員之家

委員之家